IELTS Writing Task 1(Academic)のグラフ攻略!テンプレートと使い方を完全ガイド

- 目次

- 開く

-

閉じる

みなさん、こんにちは!IELTS TRAINER PROのかなこです。街中に半袖の人が増えてくる季節になりましたね!「そろそろIELTSの勉強を本格的に始めよう」と考えている方も多いのではないでしょうか?

IELTSのライティングセクションは、多くの受験者にとって難関とされるパートです。特にWriting Task 1では、棒グラフや円グラフ、表、地図、プロセス図など、さまざまな図表を英語で正確に説明する力が求められます。ただ英語が書けるだけではスコアは伸びず、「どの情報に注目すればよいか」「どう構成すればよいか」といった分析力と論理的な表現力が問われるため、戸惑う人も少なくありません。

この記事では、これからIELTS Writing Task 1の対策を始める人に向けて、必要な知識やスキルをわかりやすくまとめていきます。「Task 1とは何か?」という基本から始め、よく出るグラフの種類、使えるテンプレートや表現、実際のサンプル問題と解答例まで、段階的に解説していきます。

検索からこの記事にたどり着いた方の中には、「Task 1の書き方がよくわからない」「オーバービューって何?」「グラフの読み取りが苦手」といった不安を抱えている方もいるでしょう。安心してください。本記事ではスコア5.0〜6.5を目指す学習者に向けて、やさしい表現と具体的な例を使いながら、一歩ずつ理解を深められる内容になっています。

また、IELTSの採点基準である Task Achievement(タスク達成度)、Coherence and Cohesion(論理性とつながり)、Lexical Resource(語彙力)、Grammatical Range and Accuracy(文法の幅と正確性)にもとづいて、確実にスコアアップを狙える実践的なアドバイスを盛り込んでいます。今こそ新しい一歩を踏み出して、英語力のレベルアップに挑戦してみませんか?

1.IELTS Writing Task 1とは?何が求められる?

IELTSのライティングは、「Task 1」と「Task 2」の2つのタスクで構成されています。そのうち、Task 1(アカデミックモジュール)では、視覚的な情報 -たとえば棒グラフ、円グラフ、表、地図、プロセス図など -を読み取り、150語以上の英文で要約・説明することが求められます。

まず大前提として、Task 1では自分の意見を書いてはいけません。「グラフを見てどう思ったか」ではなく、「グラフから何が客観的に読み取れるか」に焦点を当てて書く必要があります。つまり、英語のライティング力だけでなく、情報を分析する力・ロジカルに伝える力が問われるのです。

たとえば、「2010年から2020年のスマートフォンの普及率」を示したグラフが出題された場合、「スマートフォンは便利だから普及した」という意見を書くのはNGです。代わりに、「スマートフォンの普及率は2010年に10%だったが、2020年には80%に上昇した」など、データを元に事実ベースで説明することが求められます。

■ 採点基準を理解しよう

IELTS Writing Task 1のスコアは、以下の4つの基準で評価されます。

- Task Achievement(課題達成度):設問に適切に答えているか、必要な情報が盛り込まれているか。

- Coherence and Cohesion(論理の一貫性とつながり):パラグラフの構成や情報の流れがスムーズか。

- Lexical Resource(語彙力):適切で多様な語彙を使えているか。

- Grammatical Range and Accuracy(文法の幅と正確さ):文法構造の使い分けや正確さがあるか。

この中でも、Task 1において特に重要なのがTask AchievementとCoherenceです。決められた形式に従い、読み手にとって分かりやすい構成で情報を整理する力がスコアに直結します。

■ 学習の第一歩は「型」を知ること

Task 1で高スコアを取るための第一歩は、典型的な構成(イントロダクション→オーバービュー→詳細)を理解することです。この「型」に沿って書くことで、評価されやすい論理的な文章が作れるようになります。また、よく出るグラフのパターンを押さえ、表現のバリエーションを増やすことも大切です。

IELTS Writing Task 1は、英語での説明力を測る試験ですが、しっかりとした準備と戦略があれば、誰でもスコアアップが可能です。次の章では、出題されるグラフの種類とその特徴について詳しく解説していきます。

2.IELTS Writing Task 1でよく出るグラフの種類

IELTS Writing Task 1では、さまざまな種類の視覚資料(図表)が出題されます。受験者は、限られた時間の中でその図表を正確に読み取り、論理的かつ簡潔にまとめる力が求められます。出題される図表には特徴があり、よく見られる形式を事前に理解しておくことで、対策がしやすくなります。

主に出題されるグラフの種類は、棒グラフ(bar chart)、折れ線グラフ(line graph)、円グラフ(pie chart)、表(table)、地図(map)、工程図(process diagram)などです。これらのグラフは、単体で出されることもあれば、複数の図が組み合わされて出題されることもあります。

それぞれのグラフには異なる特徴や読み取り方があります。たとえば、折れ線グラフは時間の経過による変化を示すことが多く、傾向やパターンを述べる力が重要になります。一方、円グラフは全体の割合を表すため、比較の表現が中心になります。

このように、出題されるグラフの形式に応じて、適切な表現や構成を使い分けることがスコアアップにつながります!

1. 折れ線グラフ(Line Graph)

特徴:時間の経過に伴うデータの変化(例:人口推移、売上の増減)を示すグラフです。横軸に時間、縦軸に数値が配置され、複数の線で異なる項目を比較することもあります。

書き方のポイント:

・時系列の変化を明確に述べる。

・増加(increase)、減少(decrease)、安定(remain stable)などの動詞を適切に使用する。

・比較を行う際は、whereasやwhileなどの接続詞を活用する。

例題:「The line graph shows the number of international students enrolled in Australian universities from 2000 to 2010.」

2. 棒グラフ(Bar Chart)

特徴:異なるカテゴリ間の比較(例:各国のGDP、年齢層別のインターネット利用率)を示すグラフです。縦棒または横棒で構成され、単一または複数のデータセットを比較できます。

書き方のポイント:

・最も高い/低い値を特定し、強調する。

・同じカテゴリ内の比較を行い、差異や類似点を述べる。

・数値の変化を具体的に示す。

例題:「The bar chart illustrates the percentage of households in owned and rented accommodation in England and Wales between 1918 and 2011.」

3. 円グラフ(Pie Chart)

特徴:全体に対する各部分の割合(例:家計の支出内訳、エネルギー源の構成)を示すグラフです。各セクションはパーセンテージで表され、全体は100%になります。

書き方のポイント:

・最も大きな/小さなセクションを特定し、強調する。

・類似した割合のセクションを比較し、共通点や相違点を述べる。

・全体の傾向を把握し、主要な特徴を要約する。

例題:「The pie chart shows the distribution of different modes of transportation used by commuters in London in 2023.」

4. 表(Table)

特徴:数値データを行と列で整理した形式で、複数の変数やカテゴリを同時に比較できます。数値の正確な比較や傾向の把握が求められます。

書き方のポイント:

・最も顕著な数値や傾向を特定し、述べる。

・行間・列間の比較を行い、共通点や相違点を明確にする。

・数値の増減やパターンを具体的に説明する。

例題:「The table provides data on the average monthly expenditure of households in five European countries in 2010.」

5. 地図(Map)

特徴:特定の地域や場所の変化(例:都市の再開発、交通網の拡張)を示す図です。過去と現在、または異なる時点での比較が求められます。

書き方のポイント:

・変化したエリアを特定し、何がどのように変わったかを述べる。

・方角(north, south, east, west)や位置関係(adjacent to, opposite, next to)を適切に使用する。

・変化の種類(新設、撤去、移動)を明確にする。

例題:「The maps show the changes in a coastal town between 1990 and 2020.」

6. 工程図(Process Diagram)

特徴:製品の製造工程や自然現象のプロセス(例:インスタントラーメンの製造、雨の循環)を示す図です。プロセスの各ステップを順序立てて説明する必要があります。

書き方のポイント:

・各ステップを順序通りに、受動態(be + past participle)を用いて説明する。

・接続詞(after that, subsequently, finally)を活用し、流れを明確にする。

・主語が明確でない場合でも、動作や変化を正確に述べる。

例題:「The diagram illustrates the process of manufacturing instant noodles.」

3.IELTS Writing Task 1の構成とテンプレート

IELTS Writing Task 1で高得点を目指すためには、構成とテンプレートを理解し、活用することが非常に重要です。このセクションでは、視覚的な情報(グラフ、チャート、図など)を150語以上の英文で要約・説明することが求められます。ただし、単にデータを羅列するのではなく、情報を分析し、論理的に構成された文章を書く力が求められます。

まず、Task 1の基本的な構成は以下の4つの段落から成り立っています。

-

導入(Introduction):設問の内容を言い換えて簡潔に述べます。

-

概要(Overview):図表全体の主要な特徴や傾向を2〜3文でまとめます。

-

詳細1(Detail 1):概要で述べた特徴の一つを具体的なデータを用いて詳述します。

-

詳細2(Detail 2):もう一つの特徴について、同様に具体的なデータを用いて詳述します。

このような構成をテンプレートとして覚えておくことで、試験本番での時間配分がしやすくなり、内容の整理や表現の選択がスムーズに行えます。特に、概要(Overview)の段落は、主要な特徴や傾向を明確に示すことで、Task Achievement(課題達成度)の評価に大きく影響します。明確な概要がない場合、スコアが伸び悩む可能性があるため、注意が必要です。

また、各段落で使用する表現や語彙を事前に習得しておくことで、文章全体の一貫性や流暢さが向上し、Coherence and Cohesion(論理性とつながり)やLexical Resource(語彙力)の評価も高まります。例えば、データの変化を表す動詞(increase, decrease, fluctuateなど)や、比較を示す表現(higher than, in contrastなど)を適切に使い分けることが求められます。

このように、構成とテンプレートを理解し、適切に活用することが、IELTS Writing Task 1で高得点を獲得するための鍵となります!

4.IELTS Writing Task 1で使える表現

IELTS Writing Task 1に取り組むうえで、「何を書けばいいかは分かるのに、どんな表現を使えば良いのか分からない…」という声をよく耳にします。どんなに内容が正しくても、語彙が単調だったり、文の構成が稚拙だったりすると、スコアは思うように伸びません。逆に、適切で多様な表現を使うことで、文章全体の印象はぐっと洗練され、評価も上がりやすくなります。

特にIELTS Writingでは、「文法の正確さ」や「語彙の豊かさ」が採点基準に明確に含まれており、同じ意味を繰り返すのではなく、言い換えや的確な言葉の選択が求められます。たとえば「増える」「減る」といった動き一つを取っても、どれだけバリエーションを持って表現できるかが、バンドスコアを左右する大きな要素になります。

このパートでは、グラフの種類や状況に応じて使いやすい定番の表現から、スコアアップに直結する一歩進んだ言い回しまで、実際の試験で役立つ語彙やフレーズをカテゴリ別に紹介していきます。すぐに使える例文付きなので、覚えてすぐにアウトプットの練習にも役立ちます!

語彙力は一朝一夕で身につくものではありませんが、効率よく「使える表現」をストックしておくことで、Task 1の完成度を大きく引き上げることができます。次のセクションからは、あなたの表現力を一段レベルアップさせるフレーズ集をご紹介していきます。

【1. 導入文(グラフの紹介)で使える表現】

- The graph/chart/table illustrates…:~を示している(万能表現)

- The diagram provides information about…:~に関する情報を示している

- The figure compares…:~を比較している

- The map shows changes in…:地図のときに便利

【2. 概要(Overview)で使える表現】

- Overall, it is clear that…:全体的に見て明らかに~だ

- It is noticeable that…:注目すべき点は~である

- A significant change can be seen in…:~において大きな変化が見られる

- The most striking feature is that…:最も目立つ特徴は~だ

【3. データの変化を説明する表現】

- 上昇:increased, rose, climbed, went up, grew

- 急上昇:soared, skyrocketed, surged

- 下降:decreased, dropped, declined, fell, went down

- 急降下 :plummeted, plunged, slumped

- 安定:remained steady/stable, did not change, stayed the same

- 変動:fluctuated, showed some fluctuations

【4. 比較する表現】

- X was higher than Y:XはYよりも多かった

- In contrast, Y was much lower.:対照的に、Yはかなり低かった

- X had the highest number of…:Xが最も多かった

- Y was the least popular choice:Yは最も人気がなかった

【5. 数量や割合の表現】

- approximately / about:約~

- just over / just under:~を少し超えて / 少し下回って

- a small / large proportion:少数 / 多数の割合

- the majority / minority:大多数 / 少数派

【6. 時間・期間を表す表現】

- between A and B:between 1990 and 2000

- over the period of 10 years:10年間にわたって

- during the first half of the year:年の前半に

- from 2000 to 2020:2000年から2020年まで

5.IELTS Writing Task 1のサンプル問題とアンサー

ここまで、IELTS Writing Task 1の概要や頻出グラフ、使える表現について詳しく解説してきました。しかし、知識を得るだけではスコアは伸びません。実際にどのように書くかを理解し、自分の文章に活かしていくことが大切です。

このパートでは、Task 1の典型的な問題形式を取り上げ、バンドスコアに直結するサンプルアンサーを紹介します。文章の構成、データの要約方法、語彙の使い方など、実践的なポイントをチェックしながら読み進めてみてください。

特にこれからIELTSを受験する方にとっては、「どのくらいのレベルの英語で、どのように表現すればいいのか」という具体的なイメージを持つことが、非常に大きな学習のヒントになります。自分の答案と見比べながら、改善点を探す材料としても活用してみてください。

①折れ線グラフ(Line Graph)

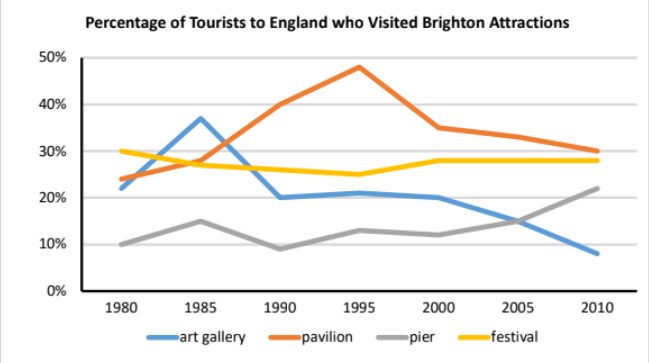

The line graph below shows the percentage of tourists to England who visited four different attractions in Brighton.

The given line graph depicts the number of visitors to England who traveled to various tourist spots in Brighton from 1980 to 2010.

Overall, the percentage of travelers to pavilion and pier increased over the period, while to festivals and art galleries fell.

Moving to the details, the pavilion and pier received about 24% and 10% of tourists in 1980, respectively. Fifteen years later, the number for the former peaked at nearly 50%, which was the highest percentage of travelers among all attractions. There was a significant drop that was recorded before it reached 30% in 2010. Meanwhile, visits to the pier were the lowest for twenty years from 1980. A mild fluctuation was seen until 2000, but the figure slightly rose to a little over 20% in the end.

With regard to festivals and art galleries, a gap of less than 10% tourist visits was recorded for these two attractions in 1980. While the data for the latter sharply increased and decreased, that of the former fell slightly. The rate of visitors to art galleries remained steady between 1990 and 2000 before dropping considerably to less than 10% in 2010, the lowest figure throughout the period. As for visitations to festivals, it rose slightly from 1995 to 2000, and then, it stayed the same at around 28% in the last ten years.

②棒グラフ(Bar Graph)

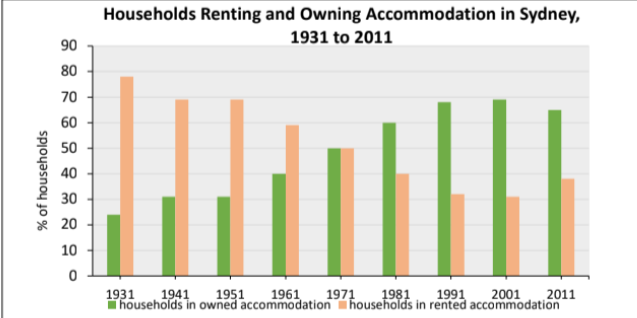

The given bar graph illustrates the percentage of households who rented and owned their

accommodation in the city of Sydney from 1931 to 2011.

Overall, the percentage of households renting accommodation decreased, whereas the number of households owning accommodation rose.

Moving to the details, in 1931, approximately 78% of Sydney households lived in rented accommodation. This rate fell significantly by about 10% in each time period except from 1941 to 1951 and 1991 to 2001 where it remained steady at around 69% and 32%, respectively. In comparison with 1931, the percentage in 2011 was lower by about 40%.

Meanwhile, households having their own accommodation started at approximately 25%, which was the lowest. It increased by about 5% in 1941, and then it stayed constant for the next 10 years. In 1971, the number of households in owned accommodation was as

high as those who rented their accommodation. The percentage grew considerably, reaching its peak at nearly 70%. Compared to households who were renting, those living in their own house were higher by less than 30% at the end of the period.

6.まとめ

ここまで、IELTS Writing Task 1について、「どのような問題が出るのか」「どんなグラフがあるのか」「構成やテンプレートはどう組み立てるのか」「便利な表現や語彙」「実際のサンプルアンサー」まで、段階的に解説してきました。

Task 1は、単にグラフを説明するだけのパートと思われがちですが、実際には「要点を的確にまとめる力」や「読み手にとってわかりやすい構成力」、さらに「表現の多様性と正確さ」が問われる、意外と奥深いタスクです。

特にAcademic Moduleでは、折れ線グラフや棒グラフ、円グラフ、表、地図、工程図など、視覚情報の種類が多岐にわたるため、それぞれのパターンに応じたアプローチが求められます。どんな形式の問題にも対応できるよう、日頃から「構成パターン」や「使える表現」を蓄積しておくことが、安定したスコアにつながるカギです。

また、模範解答を読むことも非常に効果的です。自分の書いたものと比較して、「どこに差があるのか」「なぜこの表現が使われているのか」などを分析することで、ただの暗記ではなく“使えるスキル”として定着させることができます。

最初は150語以上書くこと自体がハードルに感じるかもしれませんが、構成と語彙のパターンを押さえてしまえば、Task 1はむしろ「得点源」にできるパートです。この記事を通して、少しでも自信を持ってTask 1に取り組めるようになっていれば嬉しいです。

引き続き、Task 2の対策やライティング全体のスコアアップのコツについても発信していきますので、ぜひチェックしてみてくださいね!